今回は入浴に関して環境設定についての記事です。

入浴は更衣動作、移動、洗体、浴槽への出入り、浴槽からの立ち上がり等様々な動作が要求されるため難易度が高い動作とされています。そのため環境設定を適切に行う必要があります。

手すり

入浴において手すりは最も大切な環境設定となります。設置する必要性のある箇所・用途としては以下のものが考えられます。

- 浴槽の出入り

- 浴槽内の座位保持

- 浴槽からの立ち上がり

- 浴室内への出入り

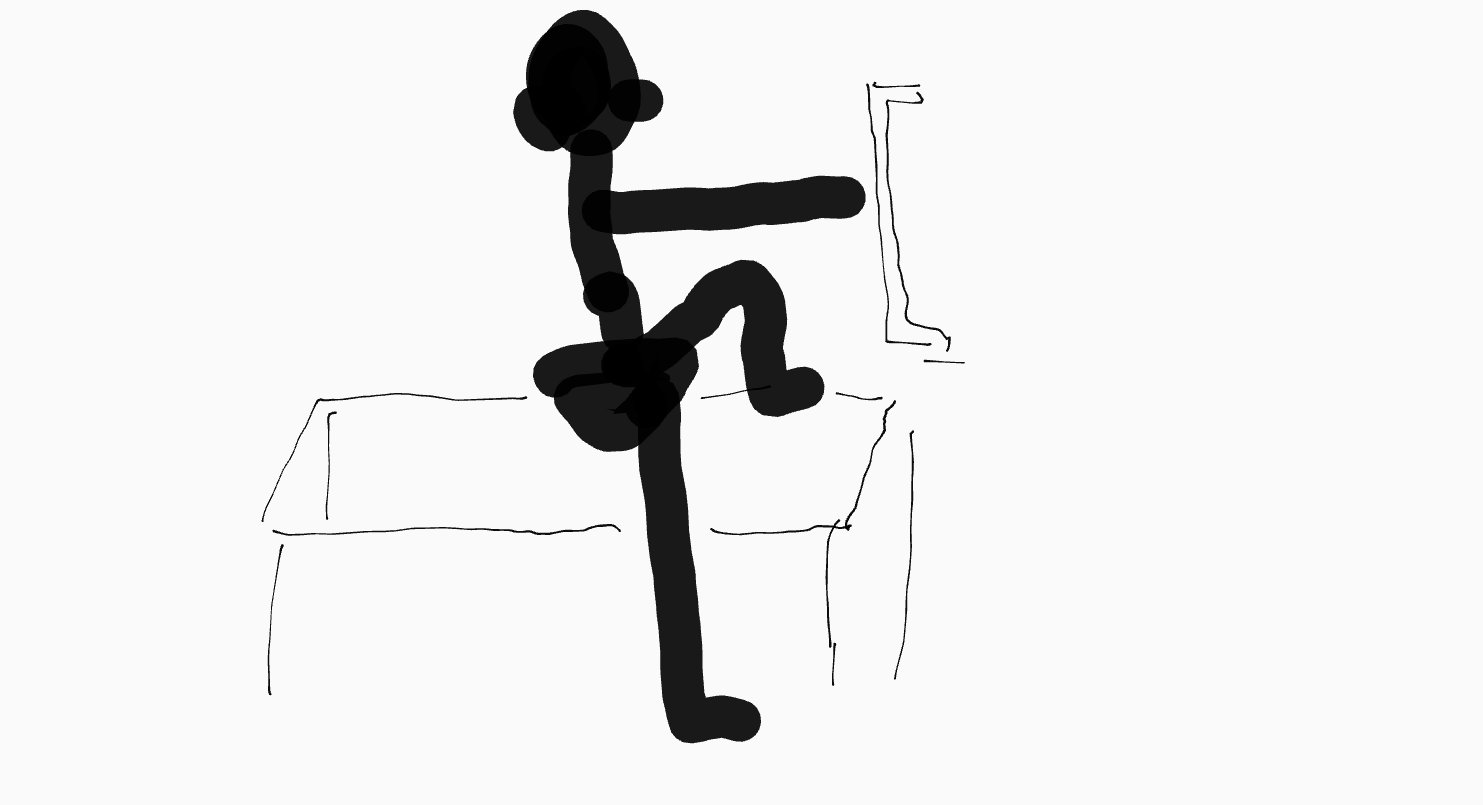

立ってまたぐ場合は浴槽と洗い場の境に縦手すりを設置することが多いです。壁側を向いて股関節屈曲しまたぐ方法です。また浴室の縁に設置できる手すりもあります。この場合は体幹を前に倒し股関節を伸展しまたぎます。

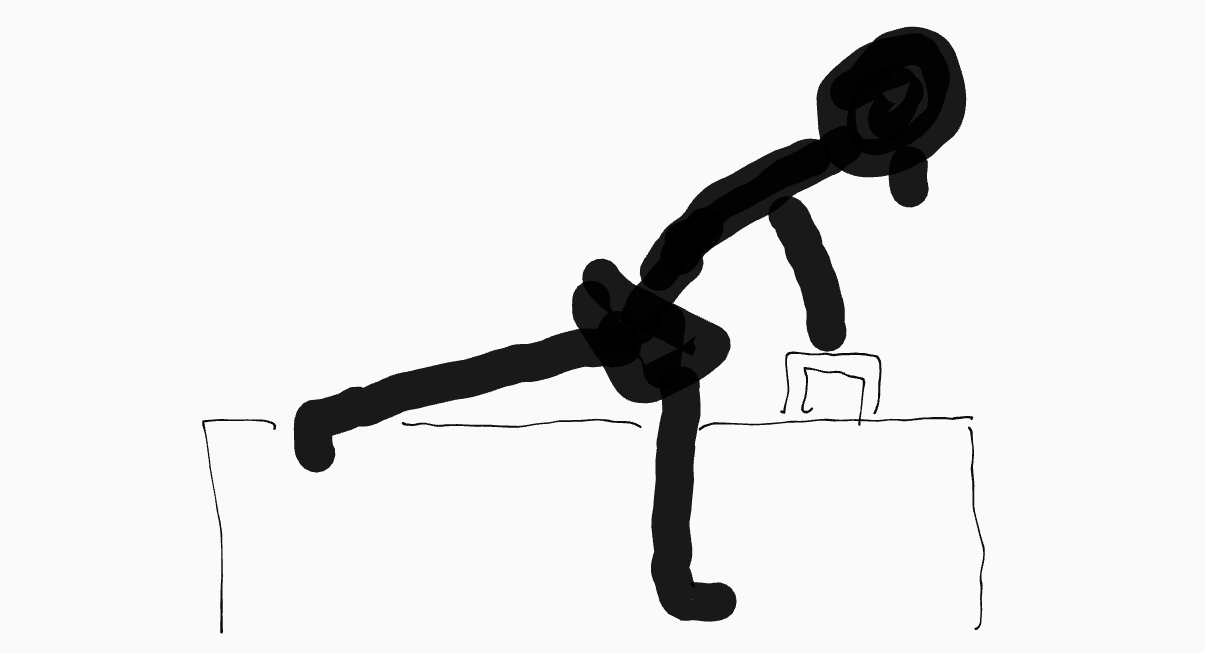

立ってまたぐことが難しい場合は座ってまたぐことを検討します。バスボードという福祉用具を利用します。バスボードを浴槽に載せてそのバスボードに座った状態で足をまたぐことができます。座位の安定性確保が必要な動作になりますのでこの場合は横手すりを検討します。また浴槽内からの立ち上がりのため縦手すりをつけることも有効です。

浴室への出入りには縦手すりをつけることが多いです。浴室側、脱衣室側どちらにもつけることでどちらからでも出入りが容易になります。

椅子

福祉用具として入浴用の椅子があります。入浴用の物品に関しては直接体に触れるものですので福祉用具貸与ではなく購入という扱いになり購入費の8〜9割が償還払いで支給されます。

福祉用具の椅子は普通の椅子に比べて座面が高く立ち上がりがしやすい仕様になっています。また座位保持安定用に背もたれや肘置きがあるタイプもありますので症例の状態に合わせて選択します。

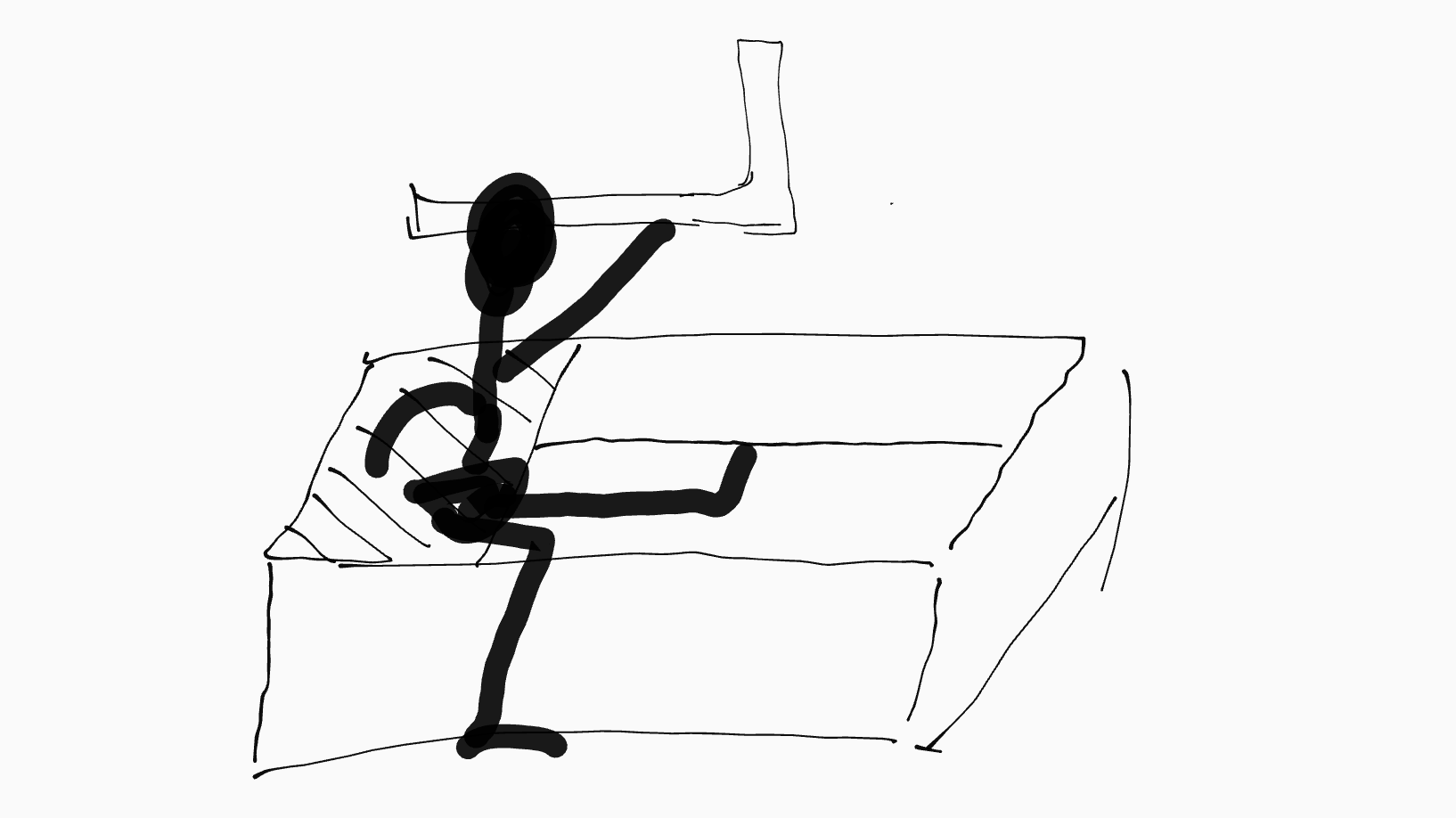

浴槽内に置く椅子もあります。椅子を利用することで浴槽内からの立ち上がりが容易になることや、椅子を踏み台にすることで浴槽をまたぎやすくなる利点があります。しかし椅子に座ることで湯につかる高さが低くなるため温まりにくくなるというデメリットがあります。

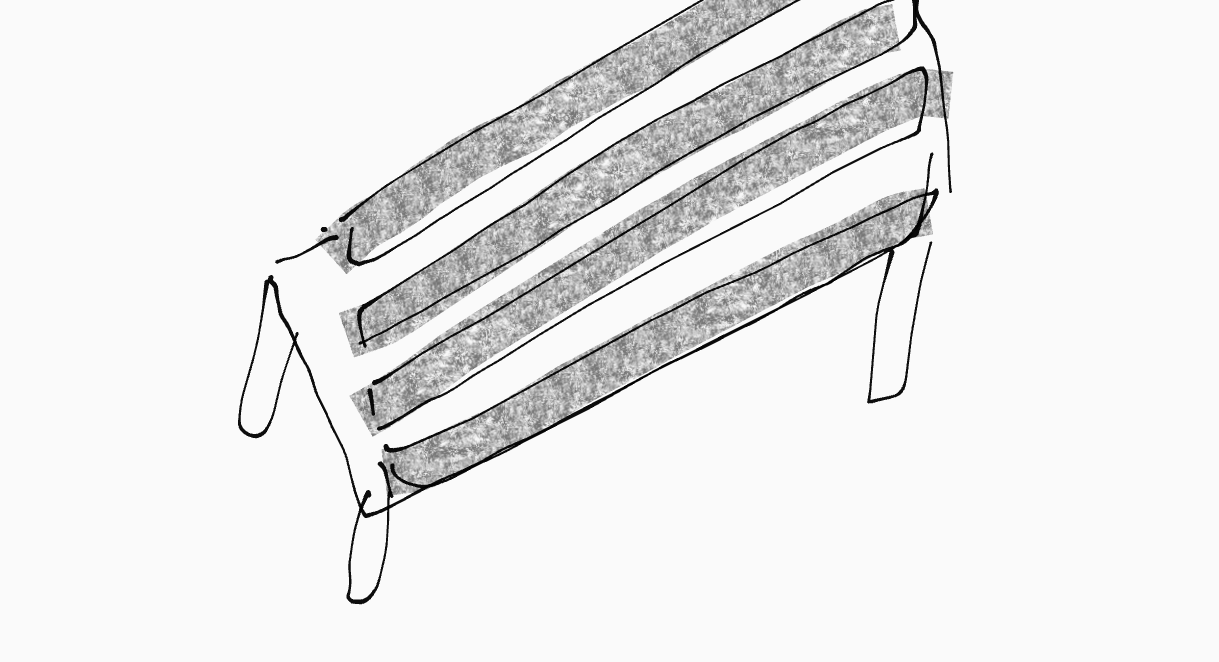

すのこ

浴槽内用と洗い場用のものがあります。段差を解消しまたぎ動作や浴室入り口の段差昇降を容易にすることが目的です。

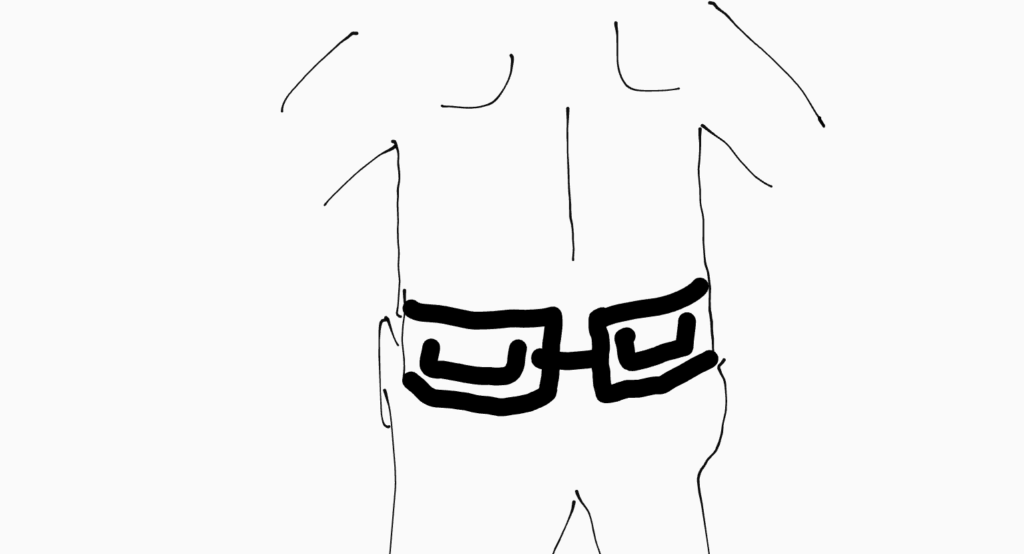

介助用ベルト

症例の腰に巻いて利用します。ベルトには握り手がついており介助者が安定して介助することを助けてくれます。

最後に

他にもシャワー用車椅子や入浴用リフト等の福祉用具があります。しかし経験上それらを使って自宅で入浴される方は多くありません。

また私の経験の中では退院しご自宅でお風呂に入られる方自体が多くありません。理由としては入浴は転倒や溺死の危険性があり、その危険性や困難さを踏まえてデイサービス等介助にてお風呂に入られる方が多いからです。しかし入浴は裸を見られる動作のためプライバシーの問題もありどうしても自宅で入りたい方もいらっしゃいます。そのような場合では環境設定が重要になりますので、今回の記事を参考にして下さい。

またトイレや玄関など在宅のその他の内容についてもこちらでまとめていますのでぜひどうぞ↓

最後まで読んで頂き誠にありがとうございました。

国立大学の理学療法学科を卒業後、回復期病院や老人保健施設で勤務。福祉住環境コーディネーター2級。ファイナンシャルプランナー3級。趣味は読書。子育てしながら有益な情報を投稿出来るよう日々努力しています。

コメント