今回は退院時の自主訓練についてまとめました。在宅や施設への退院に際し自主訓練を指導することがあると思います。どのような自主訓練を指導すればよいのか、またどのようにすれば自主訓練を行ってくれるのか考えていきます。

自主訓練の基本は安全性

自主訓練というからには自分で行う必要があります。その訓練で怪我をしてしまっては本末転倒になってしまいます。そのため自主訓練で最も注意が必要なのことは安全に行えるかです。

そのため私は基本的には座って行う訓練を指導します。座位が安定しない方に関しては寝て行う方が安全に行なえますが、寝て行うことでやる気が起きにくいこともありますし、生活にメリハリをつけるという点でも座れる方は座って行う運動を指導します。使う椅子はキャスター等がついていると転倒の可能性があるため付いていないもの、また可能であれば肘置きがついてあるものが安全でしょう。

また必ず体調が悪いときには無理をしないよう記載します。

回数は普段リハビリで行っている回数でよいですが、こちらも絶対ではなく体調に合わせて調節するよう指導が必要です。

では簡単ですが例を紹介していきます。

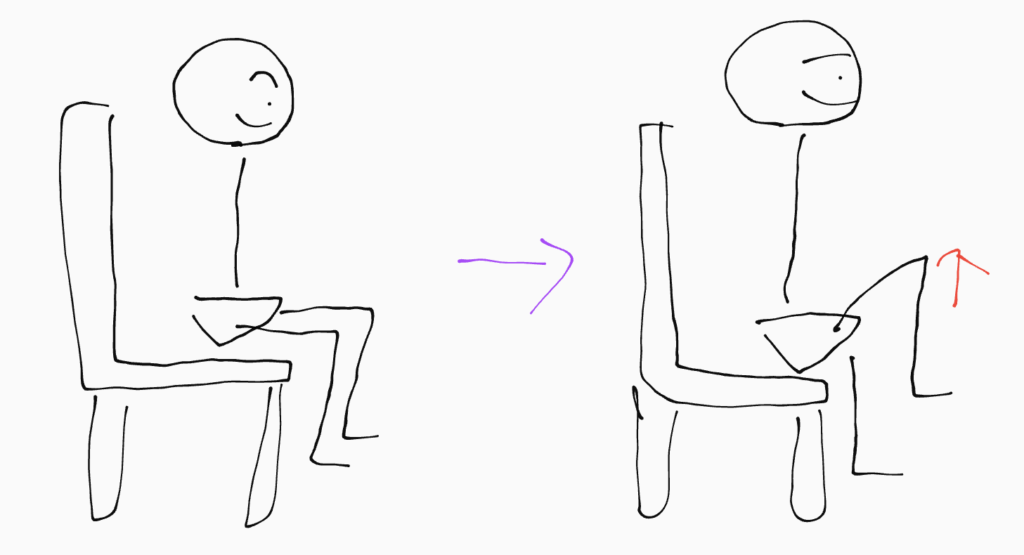

股関節屈曲

座った状態での股関節屈曲です。可能であれば足を下ろすときにゆっくりと下ろします。3秒程度数えながら行います。

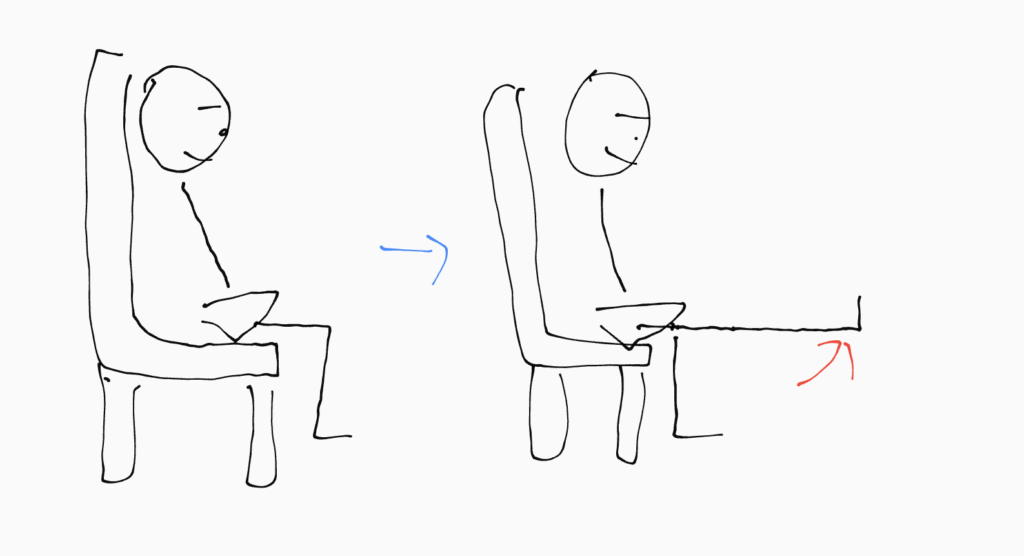

膝関節伸展

こちらも可能であればゆっくり足をおろします。また伸ばした状態で10秒カウントする方法も有効です。

継続して行う工夫

私は現在老人保健施設で勤務しており、病院から来られる利用者もセラピストからもらった自主訓練用紙をもってきていることが多いです。

しかし現実はその自主訓練を習慣的に行っている方はほとんどいません。それは何故でしょうか。

- 忘れている

- やることに対するモチベーションがない

私はこの2つが大きな原因だと思っています。

認知低下がみられる方への自主訓練は忘れてしまうことが多く、周りからの継続的な声かけが必要になります。また自主訓練の内容を勘違いしてしまい立って行う等危険な動作に繋がることもあるため、認知低下がみられる方への自主訓練は注意が必要になります。

また自主訓練を行う目的や成果等が無いとモチベーションが保てないのは、高齢者でなくても経験するところだと思います。

そのような場合に私が行っている工夫として、カレンダー等に自主訓練を行った記録を書き込むものがあります。これは自分が行った努力が目に見える形に残すことで、達成感につながります。また周りのスタッフも定期的に確認して声かけやほめることでモチベーションを高めることができます。

さらに毎回カレンダーを確認することで、日付や曜日感覚を維持することにも繋がりますのでぜひ試して下さい。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

国立大学の理学療法学科を卒業後、回復期病院や老人保健施設で勤務。福祉住環境コーディネーター2級。ファイナンシャルプランナー3級。趣味は読書。子育てしながら有益な情報を投稿出来るよう日々努力しています。

コメント